Entre ruinas y fantasmas

Inauguro el blog recopilando algunas reflexiones que escribí estas últimas semanas al enfrentarme a la filmografía de Pedro Costa. Le di una oportunidad hará ya un año, no llegando a entrar en su propuesta, pero esta vez ha logrado acompañarme durante mucho tiempo ya terminadas las películas, por lo que algo debe estar haciendo bien...

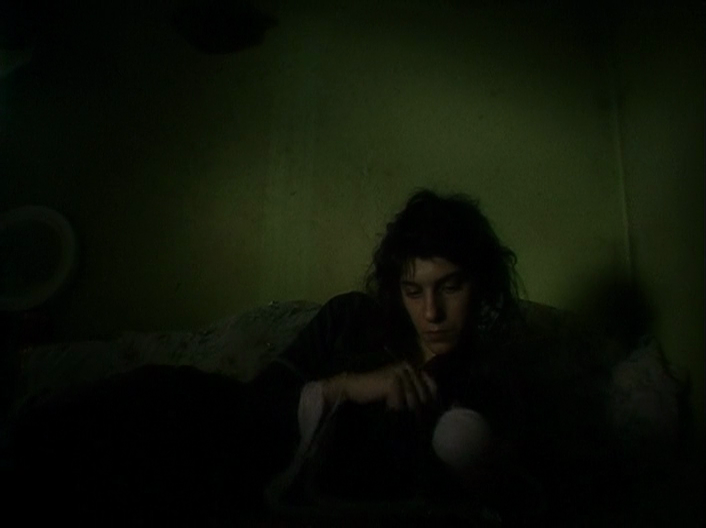

En el cuarto de Vanda (2000)

Que esta película es monumental no es algo que estuviese precisamente pensando desde su comienzo. Me costó bastante entrar, pero a medida que avanzaba iba convenciéndome más y más mientras la pensaba, y a día de hoy sigue creciendo en mi mente.

Todo me comenzó a hacer click durante el visionado cuando, a raíz de pensar en unos apuntes que leía días antes, creí comprender el por qué de la obra. Porque el cine, al fin y al cabo, permite hacer eterno lo que queramos, así que ¿para qué sirve el cine, sino para registrar aquello que terminará por desaparecer?

Este largometraje no es una experiencia aparentemente entretenida o divertida (puede llegar a ser tediosa), ni mucho menos busca serlo. No hay en sus imágenes una belleza (en un sentido convencional) como podía haber en su ópera prima. Lo que hay en ellas es realidad. La cámara permanece quieta, e insiste en ello. Muchos planos son aberrantes (por la inestabilidad de la situación), pero lo que importa es que la mayoría son lejanos (salvo algún que otro primer plano o detalle), lo que sumado a la duración de cada uno refuerza el carácter documental (que nunca llega a saberse hasta que punto lo es realmente). En su quietud vemos como unas personas entran y salen del plano, como hablan en él, pero todo viene y se va, nunca permanece.

Y es que la película nos habla de la demolición del barrio de Fontainhas, mostrando cómo las personas allí continúan su vida y rutinas mientras en el exterior se escucha (constantemente en fuera de campo, de forma terrorífica) cómo destruyen sus hogares. El cuarto de Vanda (como espacio físico) se convierte así no sólo en un microcosmos de Fontainhas sino en un refugio para la protagonista, un lugar donde aislarse (drogándose) del mundo.

Porque el mundo está avanzando, pero estas personas que viven al margen de la sociedad no están incluidas en ese proceso de "progresión", por lo que ni sus vidas ni sus hogares importan realmente. Su vida termina cuando las máquinas lo dicten. No hay alternativas. Y Costa lo muestra tal cual, de manera opresiva, rutinaria, tediosa. Todo está desapareciendo y las imágenes adquieren una fuerza casi fantasmagórica. Y te fuerza a mirar, y disipa toda duda sobre la necesidad de su metraje.

Porque sí, habrá formas ingeniosas y entretenidas de colar este mensaje en un subtexto de una obra de ficción, pero entonces este barrio no habría adquirido el retrato que merece, no habría sido inmortalizado. Y no cobraría tanta importancia terminar la película, y saber que nada ha cambiado, que todo sigue igual y esto que hemos visto durante 3h es solo uno de los x casos que estarán sucediendo en todo el mundo.

Juventud en marcha (2006)

Juventud en Marcha no se aleja mucho a nivel formal de su anterior largometraje. Domina lo estático, la imagen oscura y barroca, ese uso del espacio (el vacío, el "negativo") tan heredero de Antonioni... Grabado en un precioso digital y buscando de nuevo esa mezcla documental-ficción.

Esta vez nos habla de la memoria colectiva, de la imposibilidad de adaptarse al cambio por seguir viviendo en el pasado, de manera nostálgica, al creer vivir un peor presente. Ventura —que representa al barrio completo, así como hacía Vanda— está atrapado en bucle en sus recuerdos.

Costa explora de nuevo un acto de resistencia, por parte de unas personas que viven la eliminación de su historia, de su identidad, por parte de un sistema que ya les excluyó. Les da voz y los filma con dignidad, sin dramatizaciones, buscando la reflexión del espectador sobre un mundo invisibilizado que ejerce una lucha diaria y silenciosa.

Me sorprende y entusiasma la intertextualidad que se genera con Casa de Lava —dando forma a un universo ya muy rico en matices—, al incluir aquí una carta que ya se presentó en la otra película. No sólo se reinterpreta en parte al desplazarla —aunque ligeramente— de su contexto, sino que refuerza la idea presente en toda la obra de Costa sobre la colectividad. No nos está enseñando casos aislados, sino realmente la lucha de Portugal entre su pasado colonial y los tiempos post coloniales, la experiencia universal del inmigrante que es desplazado por la sociedad.

La carta se convierte en un ancla emocional, casi un refugio para Ventura, para poder recordar todo lo perdido, su sentimiento de pertenencia incluido. Un trozo de papel termina resonando a través del tiempo, hablando por todos aquellos que no han logrado hacerse oír.

Caballo dinero (2014)

Costa convierte a Ventura en una especie de "símbolo" recurrente en su filmografía. Un hombre que carga con el pasado de una generación entera, casi carente de cuerpo, algo más cercano a un espectro que no habita en un espacio temporal: Se encuentra físicamente en el presente pero su mente no logra huir de un pasado lleno de guerra y violencia.

Esta vez el director huye del habitual realismo y entra en un terreno fantástico por ese ascensor en el que el pasado y el presente colapsan dando lugar a encuentros entre Ventura y figuras pesadillescas de su pasado. No sólo el ascensor, sino todo el film, recurre a unos espacios increíblemente claustrofóbicos, que encierran (como metáfora de la inmigración) a los personajes.

El cine de Costa siempre obliga al espectador a ver lo que normalmente se oculta, y es aquí magistral la manera en que convergen ambos tiempos, mostrando que uno no desaparece sino que se filtra a modo de herida en el otro.

Comentarios

Publicar un comentario